該協議包括華為4G標準必要專利(SEP)許可,涵蓋裝有無線連接功能的大眾汽車。該協議是迄今為止華為在汽車領域達成的最大許可協議。

華為首席法務官宋柳平表示:“作為一家創新型企業,華為擁有領先的無線技術專利組合,為汽車領域創造了巨大價值。我們很高興看到汽車領域的主流廠家認可我們專利的價值。我們相信,通過這一許可,全球消費者將受益于我們先進的技術。”

華為預計,根據目前簽署的所有汽車領域專利許可協議,超過3000萬輛汽車將獲得其專利許可。

在過去20年里,華為與歐洲、美國、日韓等全球主要廠商簽署了100多份專利許可協議。華為將繼續致力于為全球更多汽車帶來數字聯接,構建萬物互聯的智能世界。

“這只是4G專利授權,并沒有其他深入合作。”對于此次合作,華為內部人士向媒體表示。

上汽集團曾拒絕與華為合作自動駕駛

作為大眾汽車集團的重要合作伙伴,在此前6月30日上汽集團股東大會上,上汽集團董事長陳虹拒絕與華為合作引發網友熱議。陳虹表示:與華為這樣的第三方公司合作自動駕駛,上汽是不能接受的。這就好比又一家公司為我們提供整體的解決方案,如此一來,它就成了靈魂,而上汽就成了軀體。對于這樣的結果,上汽是不能接受的,要把靈魂掌握在自己手中。

對此,華為方面回應稱,Huawei Inside模式目前只是3家,不可能也沒有精力與所有車企都用這種模式。華為還提供了零部件解決方案,更多車企是采用這種合作模式。

不過,上汽集團拒絕的只是使用自動駕駛核心技術。上汽集團內部人士向媒體透露,“陳虹董事長在股東大會上還說了一句話:‘我們和華為、百度都有很多合作。和華為在5G方面有很多合作,在今后互聯生態方面也有很多合作’”。也就是說,上汽并不排斥華為其他技術應用在上汽的汽車上。

同樣是在7月7日,在上海召開的2021華為智能制造數據基礎設施高峰論壇上,華為與上汽大眾聯合發布“全棧一體化仿真平臺”解決方案,此為同類方案在中國汽車行業的首個規模應用,并可應用于汽車、航空航天等制造行業場景。針對流體仿真、電磁設計、碰撞設計、噪聲設計、電機設計等CAE仿真技術場景的前處理、仿真求解和后處理,華為可以提供從L1基礎設施(計算、存儲、網絡)到L3通信庫、編譯器、集群管理、專業服務等全棧一體化仿真平臺,加速自動駕駛研發、航空航天模擬訓練,為汽車、航空航天等制造企業提供強大的數據基礎設施。

華為:不造車,聚焦ICT技術

關于華為與車企行業的關系,華為則一直秉持著“華為不造車,聚焦ICT技術,幫助車企造好車”的理念。華為輪值董事長徐直軍在2019年4月17日“第五屆國際汽車關鍵技術論壇”上指出“華為致力于成為面向智能網聯汽車的增量部件供應商。”

在2020年5月,華為宣布聯合一汽集團、長安汽車、東風集團等18家車企,正式發布成立“5G汽車生態圈”,加速5G技術在汽車產業的商用進程,共同打造消費者感知的5G汽車。

今年5月24日,華為再度重申“不造車”。華為公司表示,“這一長期戰略在2018年就已明確,沒有任何改變”。

華為專利

據華為官網顯示,截止2020年12月31日,華為持有專利40,000+族(100,000+件)。90% 以上專利為發明專利。其中比較典型的汽車專利例舉了31件。

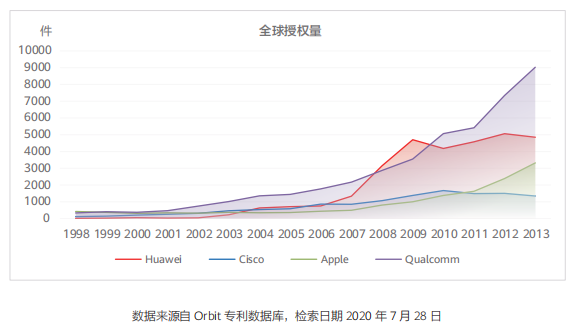

據《華為創新和知識產權白皮書》顯示,從 2004 年開始,華為公司全球專利授權量達到同行業領先的美國公司同等規模。下圖為華為公司及部分同行業公司在 1998-2013 年獲得全球專利授權數量統計圖。

華為巨大專利量及授權量的背后,是巨大的研發費用。

據華為2020年年度報告顯示,華為在2020年的研發投入為141,893百萬,研發費用率為15.9%,比2019年增加了0.6%。

商場之上瞬息變化,無論是合作還是對抗,要考慮的還是利潤的最大化。而在大眾之后,下一個與華為造車深度合作的會是哪個汽車廠商呢?我們拭目以待。